(TEMPOITALIA.IT) La sensazione di vivere un Novembre tiepido e avaro di piogge stride con i titoli che evocano neve e freddo. La verità è meno spettacolare ma più interessante: in questa fase l’Autunno sta posizionando alcuni tasselli che, se incastrati, possono condizionare l’avvio dell’Inverno. Non significa gelo imminente sull’Italia, né impone certezze su singole date. Significa, piuttosto, che alcuni meccanismi di grande scala stanno muovendo le pedine sulla scacchiera emisferica.

Nel frattempo l’alta pressione continua a proteggere gran parte della Penisola, allungando giornate stabili e cieli spesso poco nuvolosi. È naturale domandarsi come si possa parlare di nevicate quando al suolo si misurano valori sopra gli 0 °C. La risposta sta nella fisica dell’atmosfera e nel fatto che il tempo locale è il prodotto di processi che si sviluppano a quote e scale diverse.

C’è poi il tema delle teleconnessioni, quegli indici che descrivono lo stato di salute della circolazione atmosferica su vasta scala. Sono preziosi per capire il “contesto”, ma non sostituiscono le previsioni ricavate dai modelli numerici. Pensarli come un semaforo e non come un navigatore aiuta a evitare fraintendimenti: suggeriscono probabilità, non tracciano percorsi dettagliati.

Perché si può parlare di neve con temperature sopra zero

A volte nevica anche con 2 o 3 °C al suolo. Accade quando la colonna d’aria sopra la nostra testa è sufficientemente fredda e secca da permettere ai fiocchi di sopravvivere fino al piano, oppure quando lo zero termico si colloca poco sopra la superficie e un sottile strato d’aria mite è compensato da raffreddamento per evaporazione e fusione dei cristalli. Conta la temperatura di bulbo umido: se è prossima o inferiore a 0 °C, la neve riesce ad attecchire anche con un’aria inizialmente leggermente positiva. In montagna, poi, bastano poche centinaia di metri di dislivello per trovare scenari completamente diversi, soprattutto quando scorre aria più fredda in quota e i rovesci si organizzano lungo i rilievi.

Questi processi microfisici sono la ragione per cui l’idea di “temperatura unica” non basta a descrivere un evento nevoso. Il profilo verticale, la ventilazione, l’intensità delle precipitazioni e la durata del fenomeno pesano almeno quanto il valore registrato alla stazione in pianura.

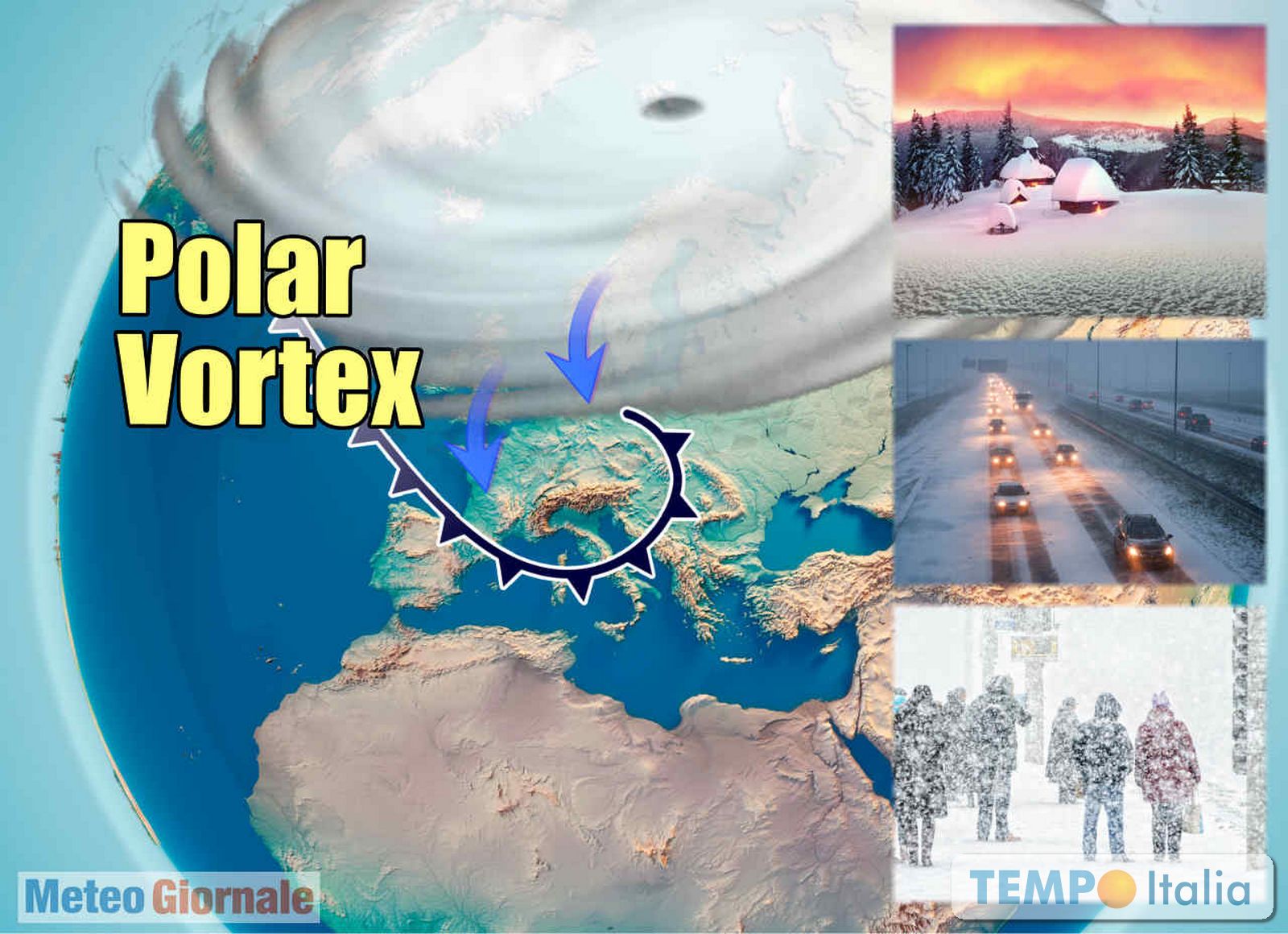

Teleconnessioni e Vortice Polare: cosa indicano e cosa no

Gli indici di comportamento del clima, come Arctic Oscillation (AO) e North Atlantic Oscillation (NAO), riassumono l’assetto medio della pressione tra Artico e medie latitudini. Fasi negative si associano spesso a un Vortice Polare meno teso e a un getto più ondulato: così aumentano le probabilità di scambi meridiani, aria fredda verso sud e aria mite verso nord. Ma “maggiore probabilità” non equivale a “evento certo” in un luogo e in un giorno specifico. Gli indici raccontano il palcoscenico, i modelli a scala sinottica decidono la scena.

In Stratosfera, tra 20 e 30 chilometri, il Vortice Polare di stagione tende a rafforzarsi con l’avanzare del buio polare. Se viene disturbato da onde planetarie in risalita dalla Troposfera, i venti a 10 hPa possono rallentare. Quando ciò accade a sufficienza e il segnale scende di quota, crescono le opportunità di discese fredde a scala continentale. Tempi e traiettorie, però, dipendono da dove si posizionano i blocchi anticiclonici e da come si deforma il vortice. È per questo che la teleconnessione aiuta a leggere la tendenza, ma non sostituisce la previsione operativa.

Perché gli Stati Uniti possono congelare mentre l’Italia resta mite

Nel medesimo emisfero, un’ondulazione del getto può favorire una irruzione verso il Nord Est degli Stati Uniti, mentre sul Mediterraneo affluisce aria più mite prefrontale. Non è una contraddizione: è la naturale conseguenza della compensazione lungo l’onda. Dove si approfondisce una saccatura, altrove si eleva un promontorio. E così, mentre un settore del continente sperimenta il gelo, un altro vive una parentesi calda e asciutta. Per l’Italia, questo si traduce spesso in venti meridionali, cieli velati, possibili sabbie sahariane in sospensione e precipitazioni che, se arrivano, si concentrano sulle aree esposte alle correnti di scirocco e libeccio.

Alta pressione persistente: conseguenze su piogge, aria e termiche

Un anticiclone che insiste per giorni significa meno passaggi perturbati e, talvolta, piogge concentrate in finestre brevi e intense. Non è detto che il cumulato annuale sia anomalo; può esserlo il numero di giorni piovosi, con impatti sul suolo, sulle falde e sulla gestione delle risorse idriche. In pianura, soprattutto in Pianura Padana, alta pressione fa rima con inversioni termiche, nebbie e accumulo di inquinanti nei bassi strati. Il risultato pratico è un clima diurno mite ma un’atmosfera stagnante, con qualità dell’aria in peggioramento e massime che, lontano dai rilievi, possono comunque scendere rispetto ai giorni precedenti per effetto della nebbia persistente.

Sul fronte termico, la persistenza anticiclonica mantiene spesso le minime contenute nelle valli, mentre in quota le isoterme restano relativamente alte. È il paradosso dell’inverno “ribaltato”: freddo nei bassi strati per inversione, mite in collina e in montagna fino a quando non interviene un ricambio d’aria.

Quali regioni possono cambiare marcia prima

Quando si riattiva il flusso atlantico, la prima linea di contatto, in assenza di blocchi orientali, riguarda in genere il Nord Ovest, le Alpi e il versante tirrenico dal Lazio alla Toscana, perché sono esposti al libeccio. In caso di blocco tra Balcani e Mar Nero, i fronti rallentano, le correnti meridionali si accentuano e le piogge possono insistere sugli stessi settori con accumuli importanti, mentre il Sud e le Isole Maggiori sperimentano fasi più miti e ventose. In quota può tornare la neve sui rilievi, inizialmente a quote medio alte e poi, se l’aria si raffredda, a livelli più bassi. È un’evoluzione tipica di Novembre e Dicembre, con alternanze rapide e margini di incertezza elevati oltre la scala di pochi giorni.

Affidabilità, modelli e aspettative ragionevoli

Capire che tempo farà non significa leggere un indice e trarne una sentenza. Significa usare gli indici per inquadrare la tendenza, i modelli per descrivere l’evoluzione sinottica e l’osservazione per cogliere i precursori sul campo: aumento di nubi alte da ovest, calo della pressione al Nord Ovest, venti in rinforzo sui bacini tirrenici. È anche il motivo per cui le app meteo cambiano spesso scenario dopo le 48–72 ore: ricevono aggiornamenti frequenti dai modelli e li rimodulano con algoritmi statistici basati sulla climatologia locale. In presenza di alta pressione, l’assenza di precipitazioni tende a “perseverare” nelle proiezioni automatiche; quando si apre una finestra instabile, la probabilità di pioggia viene ricalibrata di corsa.

Accettare questo margine di incertezza non è un esercizio di relativismo, è il modo corretto per interpretare sistemi caotici come l’atmosfera. Le prossime due settimane sono importanti perché possono consolidare o rompere il pattern anticiclonico e, con esso, orientare l’avvio dell’Inverno tra fasi più perturbate o periodi ancora miti e stabili.

In sintesi, le discussioni su neve e freddo hanno senso se inquadrate nel contesto delle teleconnessioni e della dinamica del Vortice Polare, non se estrapolate dai titoli. In questo momento l’Italia vive una prevalenza anticiclonica, con poche piogge, inversioni e aria stagnante in pianura. Le prossime due settimane possono essere un crocevia: se il getto si ondula e si apre un corridoio umido atlantico, aumentano le chance di precipitazioni organizzate e di neve in montagna; in caso contrario, la stabilità potrebbe prolungarsi con tutte le conseguenze su qualità dell’aria e deficit pluviometrico. Gli indici climatici migliorano la lettura del quadro generale, ma le decisioni locali restano nelle mani dei modelli e dei loro aggiornamenti ravvicinati.

Credit: ECMWF Sub-seasonal range forecasts, NOAA CPC Arctic Oscillation, WMO Global Seasonal Climate Update, Met Office – Polar Vortex, Copernicus Climate – Seasonal forecasts (TEMPOITALIA.IT)

Meteo, due settimane decisive: l’Autunno prepara il terreno all’Inverno

L’articolo Meteo, due settimane decisive: l’Autunno prepara il terreno all’Inverno proviene da MIOMETEO.COM.